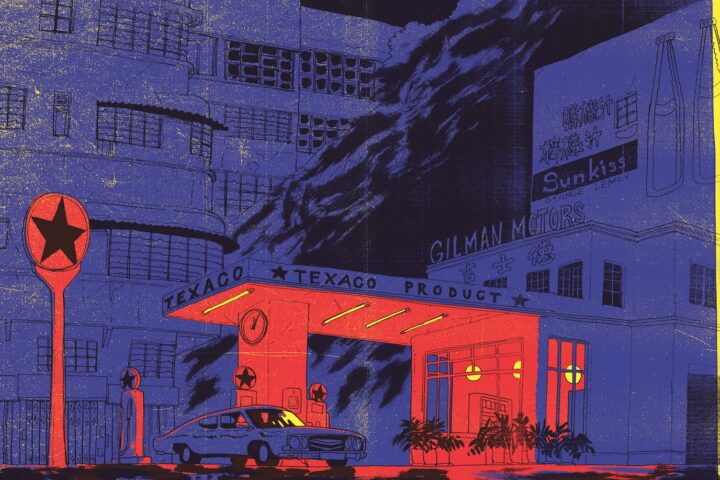

過去半世紀的香港經歷過翻天覆地的變化,我城的舊模樣,大概只能在老一輩攝影師的菲林裡尋覓。已故香港攝影師麥烽 (1918-2009) 早在1940年代中後期已開始拍攝,自此與攝影結緣超過半世紀,他的鏡頭記錄殖民地建築、漁村面貌及平民階層的生活日常,無意中也捕捉當時的交通工具與路面狀況,令大半世紀後的我們得以一窺當年的面貌。1997年回歸前夕,麥烽出版攝影集《香港曾經是這樣的》,四分一世紀過後,這篇文章借用此書名,緬懷已故的攝影師,以及那個純真樸素的年代。

許多上一輩的攝影家均成長於內地,如陳復禮、何藩、鍾文略及翟偉良等,麥烽是在土生土長的香港仔,十多歲時已開始參加文藝活動。太平洋戰爭爆發後,麥烽回到內地,先後在廣西和四川的工廠工作。二戰結束後,他見到朋友在四川拍攝的照片後深感興趣,買來相機為家人拍照,開始業餘鑽研攝影。

麥烽最廣為人知的身分,是攝影雜誌編輯。1956至1960年,他曾任《新中華畫報》副刊《攝影俱樂部》編輯,1960年至1963年間在《攝影藝術》任職編輯。1964至1986年間,他先後擔任《攝影畫報》月刊的執行編輯及主編 (1974-1986),及後至2003年則是《攝影畫報》執行董事。作為歷史最悠久的攝影雜誌,《攝影畫報》介紹本地及歐美攝影作品,令許多攝影愛好者開拓視野,它的影響力不絕於香港,在內地及在東南亞的華人地區,也有一定讀者。

相比起何藩等近年炙手可熱的攝影師,年輕人或許未必很熟悉麥烽,但稍為有一定年紀的人,相信對他絕不陌生。麥烽曾榮獲多個本地及國際攝影比賽大獎,加上任職《攝影畫報》、撰寫攝影文章及擔任攝影導師多年,受他啟發的後來者為數不少。「我覺得他的攝影教學比起他作品的影響更深遠。」曾與他共事多年、前《攝影畫報》主編伍小儀如此說道。

在1960至1970年間,他結集在報章刊物的文章,出版多本關於攝影技術的書籍,如《什麼是沙龍攝影》、《攝影術無師自通》、《攝影術百答》及《攝影二十講》等,當時華文世界攝影書籍相當匱乏,許多學習攝影的愛好者,或多或少均看過麥烽的書籍。

很多人不知道的是,如此能者多勞的麥烽,多年來一直在紗廠從事會計工作。在1980年正式退休之前,他一直身兼多職,白天在紗廠工作,下班後才擔任攝影編輯及撰寫攝影文章,同時兼顧攝影導師的工作。以六十二歲之齡退休的他,及後繼續投身出版事業,在1980年成立「影藝出版有限公司」,並恢復出版《攝影藝術》月刊(直至1990年代中)。

在麥烽開始拍攝的年代,香港盛行效仿西方畫意風格的沙龍攝影,記錄社會現象的寫實風格並不流行。對他而言,一張好的照片應該要反映社會現實,同時兼備歷史及美學價值。雖然在當時的國際沙龍比賽中,偶爾可見捕捉草根階層表情及動作的所謂「紀實風格」作品,但他認為這與真正意義上的紀實攝影相差甚遠,他們拍攝時的本質仍是畫意的,只是用沙龍風格的光影來拍攝人物,有人形容這種拍攝手法為「沙龍寫實」。

經歷過沙龍與紀實攝影的年代,麥烽認為一幅相片的價值,不在於它是寫實還是寫意。他在《香港曾經是這樣的》後記中如此寫道:「應該著重的,是它能否反映或保存當時的文化背景、人的物質生活或感情生活。假若如此,寫實也好,寫意也好,都是有內涵的作品,是值得保存的影像。」在他看來,純唯美或風光的作品也會展示出人們對大自然的情感,間接體現出一個時代的文化背景,因此他認為,畫意攝影及紀實攝影並非對立,只是主觀運用的取向不同而已。